薬化学講座の配属を希望される方へ

薬化学講座では、様々な自然現象(化学反応)に興味を持ち、自らの手でそれを解き明かしていく気概を持った方を歓迎します。化学は非常に幅広い分野をつなぐ基礎・基盤となる学際的な研究分野です。今世紀の目覚ましい生命科学の発展の土台には、疑いなく化学の基礎原理がありますので、未来の自然科学(十年後、二十年後、あるいは百年後?!)の大きな発展のため、化学のさらなる理解の深化が強く求められています。研究を通じて、皆さんが、自然科学の深くまで識り、プロフェッショナルとして、最先端のさらに先へ主体的・先導的に挑むことができる人材となるため、スタッフが一丸となって手助けします。また、日々の研究に邁進できるよう、1)基礎的な化学の原理原則を理解し自分のものとする段階

2)各々の研究の未解決な問題が何であるか、を発掘し自身のちからで解明できるようになる段階

3)大局的な視点を身に着け、周りを巻き込みながら新しい研究領域を創り出す段階

それぞれにおいて必要なサポートを行います。

同じ学究の徒として化学に意義を見出し、共に歩めることを心から楽しみにしています。

–研究室の基本方針–

化学は、広範囲の分野の根底を成すと同時に複雑に融合して成り立っている学問ですので、大きな課題に取り組もうとすると、独力で成し遂げることは限られており、かならず多くの方の手助けを借りることになります。そのため、集団内外のお互いに敬意をもって誠実に振舞い、自他共栄の精神で研究生活を行うことが大切と考えています。また、自身の考えを相手に適切にわかりやすく伝え、議論するコミュニケーション能力を身につけることも重要と考えており、さまざまな研究室での活動(論文作成、プレゼンテーション、ディスカッションなど)を通じて、これらの能力を涵養したいと思います。そうした思想に共感を持てる方は、是非門を叩いてほしいと思います。これらの能力の多くは、皆さんが将来研究者としてのみならず、医療人や多種多様な領域で活躍するためにも、普遍的に大切なものだと考えています。

主な研究課題

当講座では、さまざまな未知の不安定活性種の発生および未踏反応形式の探索・反応機構の解明を目指して研究を行っています。また、それらの基盤から発展して材料科学、生命科学に資する応用研究も展開しています。これらの研究を通じて、過渡的な活性種の各種分光分析・質量分析・反応速度解析によりこれを直接“視る”手段や、活性種の重要な物理化学的性質を理解するための鍵となる化合物を単離・構造決定する、理論計算により遷移状態や中間体の構造を予測する、等多くの手法・方法論を修得することができます。

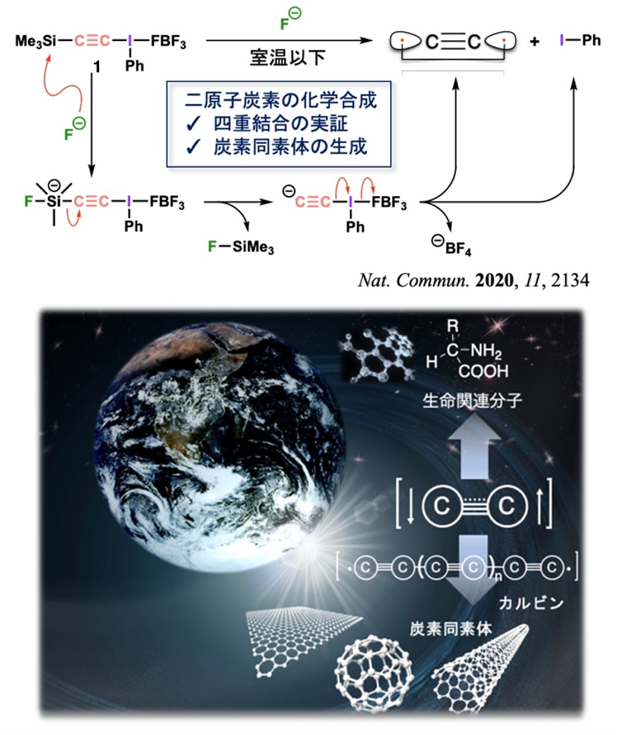

1.炭素–炭素四重結合種(二原子炭素 C2)の発見とナノ炭素材料の生成機構の解明、生命起源の探求

宮本らは、最近、超原子価ヨウ素試薬 1 を用いることで、基底状態選択的に二原子炭素(C2)を常温常圧下に発生させることに初めて成功しました(Nat. Commun. 2020, 11, 2134)。この二原子炭素は、高精度理論計算により、炭素間に4つ目の結合が存在することが 12 年前に予想されていましたが(S. Shaik ら Nat. Chem. 2012, 4, 195)、C2 を発生させる実験手法は、極めて過酷な条件(およそ 3500 ℃以上 / 高電圧 / レーザー光照射など)しか存在しなかったため、確かめる方法が存在しませんでした。今回用いた三価の超原子価ヨウ素置換基(–I(Ph)BF4 など)は、スーパー脱離基として知られるトリフラート(–OTf)基より約百万倍優れた超脱離基であり、その脱離が推進力として機能するため、きわめて温和な条件(室温以下(–30 ℃ 以上))での発生が可能になったと考えられます。この反応で生成する C2 は、種々の捕捉実験の結果から、理論計算予測と一致する穏やかなラジカルとして振る舞うことが判明し、基底状態の C2 は四重結合(電荷シフト結合)により安定化されるという従来の仮説を実験的に実証することができました。また、C2 は溶媒の無い条件で発生させると様々な炭素同素体(フラーレン C60、カーボンナノチューブ、グラファイトなど)を自然形成することも明らかになりました。宇宙空間や、彗星・惑星上でどのように炭素材料が成長しているかについては、C1 など様々な前駆体に端を発する多くの仮説が存在し、未だに謎に包まれていますが、今回の研究により、確かに C2 単独でも炭素同素体が生長することを初めて証明できたことになります。また、地球上の生命の起源は宇宙から飛来したアミノ酸に由来するという仮説がありますが、我々は様々なアプローチによりこの起源が C2である可能性を探っています。

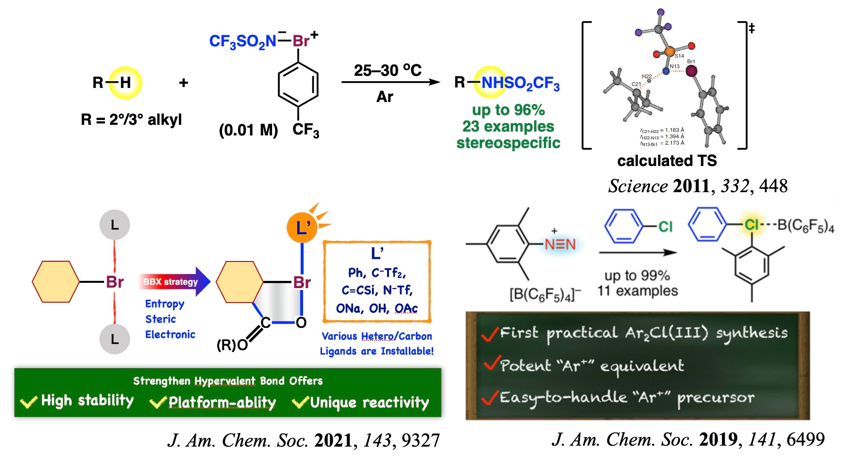

2.低周期超原子価ハロゲン化合物の合成と超反応性の解明

最も電気的に陰性な第17族元素(ハロゲン)の三価の超原子価臭素・塩素化合物は発見から半世紀以上経過しても、合成法が限られており、ほとんど研究が進まなかった未踏の化合物群でした。宮本らは、適切な合成戦略により、これらを高効率にて合成する方法を見出し、物性・構造解明、反応性の開拓に成功しました。得られた超原子価臭素や塩素化合物の卓越した脱離能(同族のヨウ素置換基の約百万倍以上)に起因して、C–H 結合が直接求核剤となる官能基化(Science 2011, 332, 448; J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 9327)や、様々なヘテロ原子や、不活性な芳香族炭化水素の室温でのアリール化(J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 6499)、ビニル位 SN2 反応(Org. Lett. 2020, 22, 3469)など、教科書の常識を覆す反応が容易に進行することが判明しました。これら超原子価ハロゲン化合物の合成は、いまだに我々の方法以外には実現困難で、この強力な反応駆動力を武器に、未踏化学に挑みます。

3.窒素・ホウ素原子の特性を活かした機能性材料分子、医薬品、生物活性天然物の創出

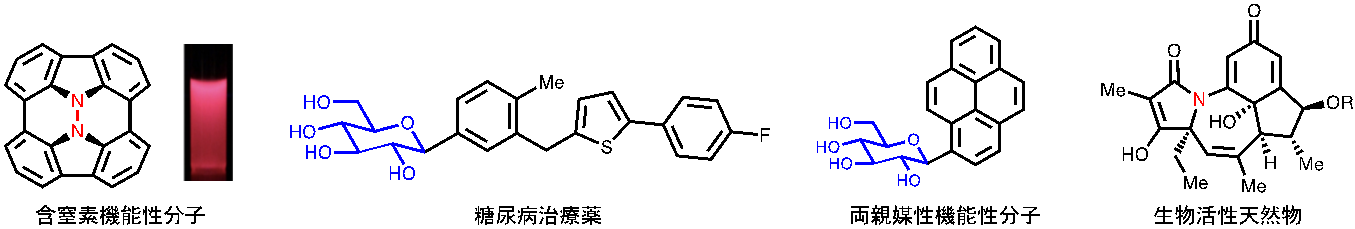

窒素・ホウ素原子を活用して、窒素・ホウ素を含む機能性分子、C-グリコシド構造を含む医薬品・両親媒性機能性分子、生物活性天然物を合成し、機能を開発する研究を進めています。以下には、東林准教授らの合成した多彩な機能性化合物群を紹介します(参考総説 有機合成化学協会誌 2024, 82, 1052)。

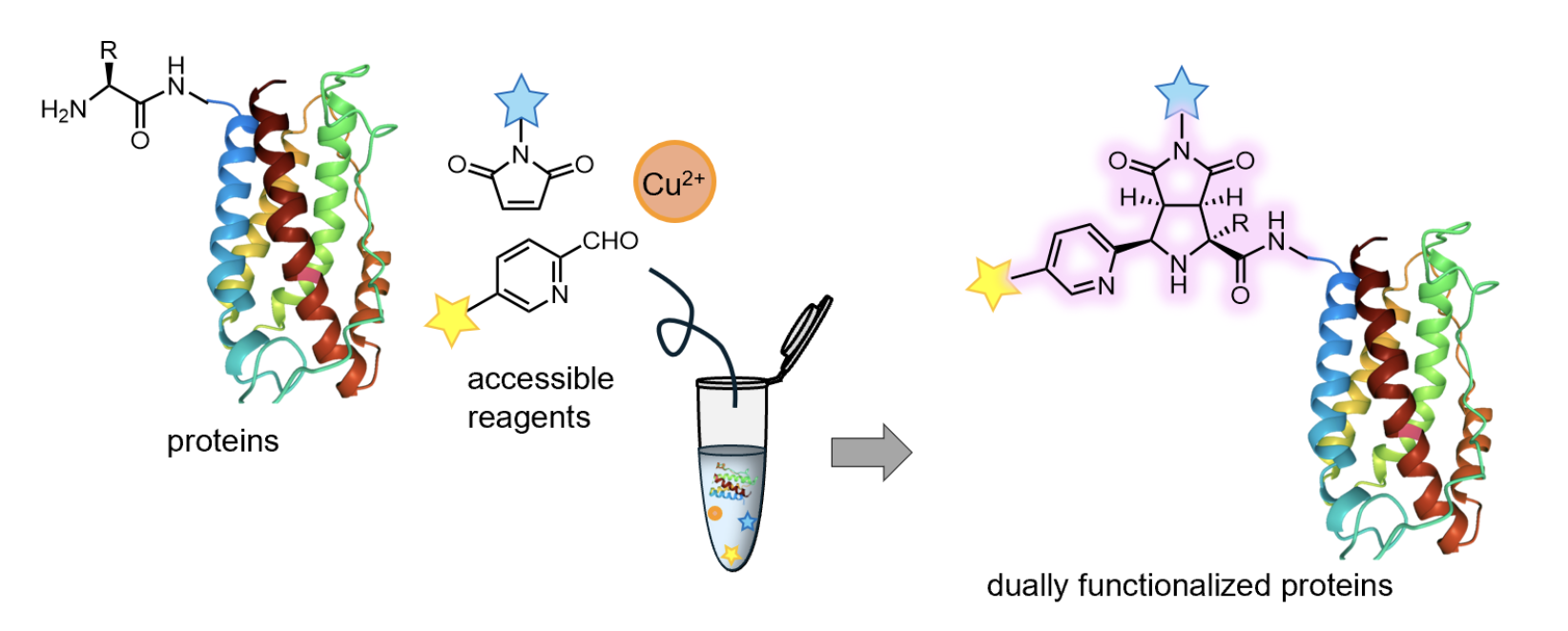

4.タンパク質と人工分子を結合する化学反応の開発

抗体-医薬複合体(ADC)のようなタンパク質と人工分子の複合体をつくるには、タンパク質の狙った場所に人工分子を結合する反応が必要不可欠です。タンパク質は多数のアミノ酸が連結したポリマーで、特定のアミノ酸のみ反応させるのは困難です。我々は、金属イオンやヨウ素を用いた化学反応に着目し、この困難な課題に取り組んでいます。以下に、花屋講師らの開発した方法論の一つ(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202417134)を紹介します。